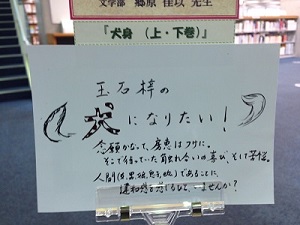

関東学院大学図書館ではいま(10月下旬~)、教員による「私の一冊」を手書きPOPと併せて展示しています。講義や研究と直接関わらない本も多数選ばれていますので、教員がこれまでどんな本を読んできたのか、普段どんな本を読んでいるのか、という関心からで構いませんから、ぜひ立ち寄って眺めてみてください。手書きPOPの惹句(じゃっく)や堂々とした文字など、先生方皆さんなかなか様になっています。私も今回参加したのですが、図書委員をしていた高校生の頃を思い出して懐かしくなりました。関東学院大学図書館報Library Talk第41号も「私の一冊」特集を組んでおり、推薦文が掲載されていますので、ぜひ皆さん手に取って読んでみてください(第39号掲載の「私の一冊」はこちら)。

↓ ↓ ↓

http://library.kanto-gakuin.ac.jp/webopac/revsra.do

私が選んだのは、松浦理英子の『犬身』(2010年、朝日文庫)という作品です。私は毎年「言語文化」をめぐる授業で受講生の皆さんにどんな本を読んでいるか尋ね、流行りの作家や作品を教えてもらっているのですが、松浦理英子は私が皆さんと同じ大学生の頃にどっぷりはまった作家です。といっても、寡作なので、その頃、エッセイ集を入れても6作しかなく、そのすべてを何度も、嘗めるように読んでいました。硬質な文体を通して表れるきわめて理性的で強靱な、けっして易きに流れることのない抵抗の思考に痺れていました。『優しい去勢のために』という挑発的なエッセイ集はいまでも座右の書です。抵抗の思考と言いましたが、その抵抗はセクシュアリティや権力の問題に関わるものです。けれども、普通の意味でのフェミニズムをはるか後方に置き去りにするようなラディカルなものでした。一言で言えば、性器による結合とは別のところに性的なもの、あるいは根源的な触れ合いを求める思考なのです。

7年ぶりの新作長篇となった『犬身』でも、理知的な文体や思考はもちろん、この抵抗の姿勢も変わりませんでした。ある意味では、さらにラディカルになったとも言えます。というのも今度は、「別の触れ合い」の方途が、同性愛等ではなくて、人間という種を超えて犬、それも、気になっている人の飼い犬になるという「変身」に求められたからです。主人公は、自分はほんとうは犬なのではないかという思いを抱えて生きてきた女性ですが、彼女は、願いが叶うことがわかると、あっさり犬になることを選びます。そして、飼い犬としてでしかありえない関係性を飼い主と結ぶのです。「犬身」しても、カフカの『変身』のような悲惨なことにはなりませんので、安心して読んでください。

近年、哲学の領域では「動物」というテーマに注目が集まっています。けれども、これはジャック・デリダという哲学者が明らかにしていることですが、哲学における「動物」への眼差しは、結局のところ、「人間」の「人間性」を確固たるものとして囲い込むためのものでしかなく、「人間」と「動物」の境界を揺るがすものは排除されてきました。「人間」として安泰でありたいという欲望の反映です。対して、文学には、そのような境界にこだわる代わりに、むしろ自ら動物に、たとえば犬になってしまおうとする自由さがあります。

皆さんが、いま生きている世界の構造に違和感を感じることがあるとすれば、その構造を保証するような思想によって偽の安心を得るのではなく、その違和感をとことん突き詰めてほしいと思います。そのために、小説を読んでください。

文学作品における犬、という主題については、現在、文芸誌『すばる』に四方田犬彦氏による卓抜な評論「犬たちの肖像」が連載されていますので、関心を持った方はこちらもぜひ読んでみてください。この雑誌も関東学院大学図書館にあります。