Multicultural Collaboration

Course

多文化協働コース(2026年4月新設)

文化と文化の交わるところで手を取り合い、ともに課題を解決する

文化的な背景の異なる人々が共に生きる現代の多文化共生社会。多文化協働コースでは、その社会で生じるさまざまな課題を解決するために、国際協力・開発、言語、教育の三つの分野の学びや、キャンパス内外での多くの国際交流を通じて、他者と協力して働き、解決への道筋を探ることのできる人材を育てます。

三つの分野それぞれで、海外における貧困や格差などの問題から、神奈川・横浜などの地域社会において異なる文化を生きる人々へのことばの支援、教育支援のあり方などを幅広く考えます。国際的な視点と地域的な視点の両面で、国内外の多文化共生社会の本質を捉え、問題の解決に向かいます。

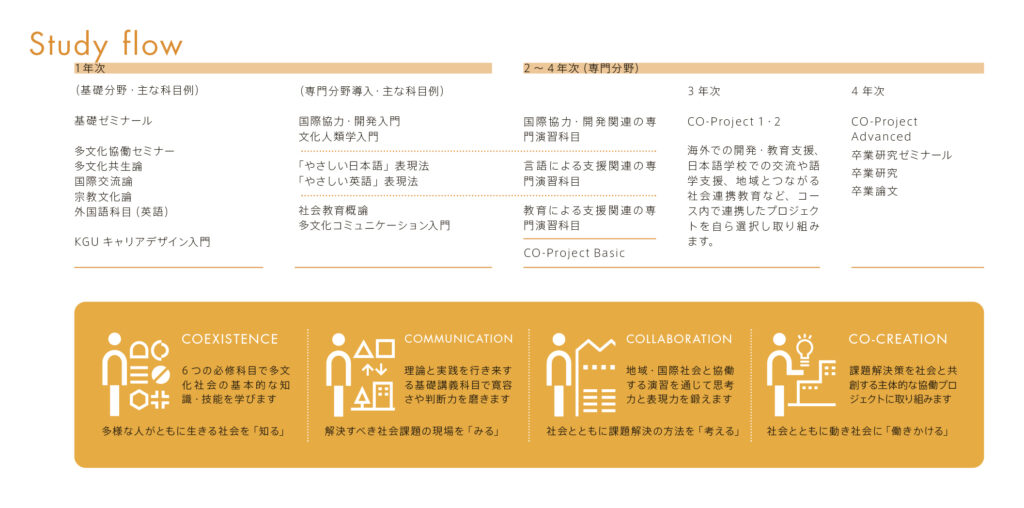

学びの流れ

国際協力・開発、言語、教育の三つの分野で、国際的、地域的なさまざまな課題と向き合い、その課題を解決するための能力やスキルを身につけます。また、いずれの分野でもプロジェクト型のゼミナールによる実践的な学びが用意されています。

コースの特徴

1. CO-Projectで多文化共生社会の課題に実践的にアプローチ

CO-Projectは社会課題に実践的に取り組む、このコース独自のプロジェクト型ゼミナールです。1・2年生で基礎的な知識・スキルを学んだあと、3年生から全員がこの授業に参加し、キャンパス内外のパートナーと連携し、主体的にプロジェクトを運営します。他者との協働のなかで「個」の力を合わせて「CO(共)」の力とし、多文化共生社会が抱えるさまざまな問題の解決に取り組む、教育と社会連携活動が一体となった授業です。

2. 多文化共生社会の実現のための3つの学び

このコースは国内外で多文化共生社会を実現するために必要な3つの柱を用意しており、それらを軸に学ぶことができます。1つは、貧困や格差などの問題を考える、国際協力・開発。2つめは、さまざまな母語を使う人々に寄り添った共生のありかたを考える、言語による支援。3つめは、地域社会に生きる青少年や成人にたいする教育などの働きかけをつうじてそのまちの未来を考える、教育による支援。これら3つの総合的な学びから、卒業後に国内外で人づくり、ネットワークづくり、コミュニティづくりに携わる、より良い多文化共生社会を実現する人材を育成します。

PICK UP 科目

多文化協働コースの特徴的な科目を紹介します。

CO-Project(2028年度から開講予定)

この授業は社会課題に取り組むプロジェクト型ゼミナールで、学生はさまざまなプロジェクトのなかから選択して履修します。その一例として、アジアの開発課題についてカンボジアでのフィールドワークを通して学ぶとともに、日本語講習センターにて教育支援と文化交流活動を行います。また、ランドポート株式会社と連携し、Buy One Give One®️の取り組みとして、学園祭等でのソーラーランタンの販売および支援活動に取り組みます。学生が主体となって学外の関係者と連携してプロジェクトを進めることで、国際協力・開発を自分ごととして捉え学びを深めます。

多文化生涯学習支援論(2027年度から開講予定)

この科目では、さまざまな背景をもつ市民が自分たちの経験や意見を活かして交流し、学び合いながら課題解決を図る活動を設計し支援する方法を学びます。この授業では、多文化共生が進む神奈川・横浜の事例を交え、市民のニーズや地域の資源に沿ったプログラムづくりの技法、市民が主体的に取り組む参加型学習の手法、活動や議論を円滑にし活性化するファシリテーションの手法を身につけることを目指します。

「やさしい日本語」表現法

日本に住む外国人の約76%が生活上のコミュニケーション言語として「やさしい日本語」を希望しているという調査があります(東京都国際交流委員会2018年)。「やさしい日本語」とは、日本語を母語としない人にもわかりやすい簡単な日本語のことです。例えば、天気予報では「曇りときどき晴れ」「午後から天気は下り坂」「ところによりにわか雨」などの表現がよく使われます。これらをどのように言い換えれば「やさしい日本語」にできるでしょうか。この授業では、多文化共生社会で必要となる「やさしい日本語」の実践的な技能を身につけることを目指します。

PICK UP ゼミナール(CO-Project)

多文化協働コースのゼミナールは、CO-Projectという科目です。この授業では各教員が社会課題を解決するプロジェクトを行い、学生はさまざまなプロジェクトのなかから選択して履修します。

髙井ゼミ

多文化共生社会が宗教と関わるところで生じる問題を知り解決するためのプロジェクトを行います。たとえば、イスラームのハラールをテーマにする際には、神奈川県内のハラール食品を扱う店舗や宗教施設を訪問し現状や課題を把握しつつ、地域に根付いたハラール・マップの制作や、学内でハラールを周知するイベントを企画します。また学内の食堂へのハラール・メニューの導入の実現に向けての課題についても考えていきます。

ヤンゼミ

本ゼミでは、地域日本語教育をテーマにさまざまなプロジェクトを行います。例えば、生活者としての外国人のための教材分析や作成を行い、日本文化を通じて日本語を学べる動画コンテンツを作成します。また、地域の国際交流ラウンジと連携し、外国にルーツがある子供たちへの日本語学習支援も行います。

呉ゼミ

本ゼミでは、草の根のレベルともいわれる社会教育・生涯学習を中心に多文化・多民族共生教育の視点から異なる文化、言語、民族、格差の問題に向き合うことを課題とします。日本の事例のみならず、韓国の平生教育の取り組みと比較しつつ、国際的視野から何が課題となっているかについての明確な指標を得ることを目的としています。

資格/進路

資格

多文化協働コースでは、所定の課程を修めれば以下の資格を取得することが可能です。

登録日本語教員

社会教育士 ※申請予定

司書

また英検やTOEIC、TOEFLをはじめ、各種語学の検定試験の受験対策なども行っています。それらにくわえて、就職支援センターでは、各種国家資格(旅行業務取扱管理者、宅地建物取引士など)、公的資格(日商簿記検定など)、民間資格(秘書技能検定、色彩検定など)の対策講座を受けることができます。詳しくはキャリアサポートのページをご覧ください。

主な進路・就職先

国際文化学部の卒業生は、言語・歴史・文化の幅広い分野の知識を身につけていることから、その就職先は、旅行・観光業、金融・保険業、専門商社、情報通信サービス、建設製造業、公務員など多岐にわたります。多文化協働コースでは、とりわけ日本語教員や社会教育士をめざせることが特徴となっています。

ホテル・観光・サービス業

運輸・航空業

メディア・情報・広告業

教育関連サービス業

流通・小売・飲食業

不動産・金融・証券・保険業

社会福祉関連業

国際機関

NGO・NPO 職員

国内外での日本語教員

国際交流関連の社団法人職員

国家・地方公務員

大学院進学

など

※ 2026 年度新設のため2030 年度より掲載