英語文化学科英語圏文化・文学コースの入江教授ゼミナールにおける最大の特長は、就活力を伸ばす活動にあります。英語圏文化や文学と就活の文言との間には大きな隔たりがあるように思うかもしれませんが、このゼミナールには、メンバーのプレゼン力や企画力といった就活のチカラを伸ばすいろいろな仕掛けが散りばめられています。このことについては、これまでも数回に亘って皆さまに紹介してきました。

今回は、入江ゼミで鍛えられて卒業した先輩がゼミ内で行う就活ゼミを例として取り上げます。入江ゼミでは、各業界へ巣立った卒業生がキャンパスを再訪しては、後輩に就活ゼミを行っています。今年は、伊藤優世さんと大窪哲生さんがそれぞれ就活ゼミを行ってくれました。

伊藤優世さんが久しぶりにキャンパスを訪れたのは2024年11月28日でした。このときは、入江ゼミ主宰で草山教授ゼミナールと松村教授ゼミナールの学生も参加して就活懇談会を行いました。伊藤さんは、2024年3月に総合商社の株式会社トップ(1992年設立、東京本社:新宿)に入社し、現在、本社の採用企画管理室採用管理課で人材育成に取り組んでいます。

今回は、本格的に就職活動を開始するには早い2年生のゼミナール対象なので、総合商社の業務をもとに、仕事をするとはどういうことか、社会人になるとは何なのかを中心に講演を行ってくれました。今回特に力を入れて説明してくれたのは、専門商社と総合商社の違い、そして、ビジネス全体のなかで商社がどのようなモノの流れを作っているかについてです。

伊藤さんは、ゼミメンバー時代、コーチとしてサッカーを中学生に教えてきた経験を持つアスリートであり、ゼミ活動でも活発で元気な学生だったことを筆者も覚えています。聴講していたゼミメンバーのなかには先輩の在学時代と共通する活動をしていることもあって、伊藤さんの話に熱心に聞き入っていました。

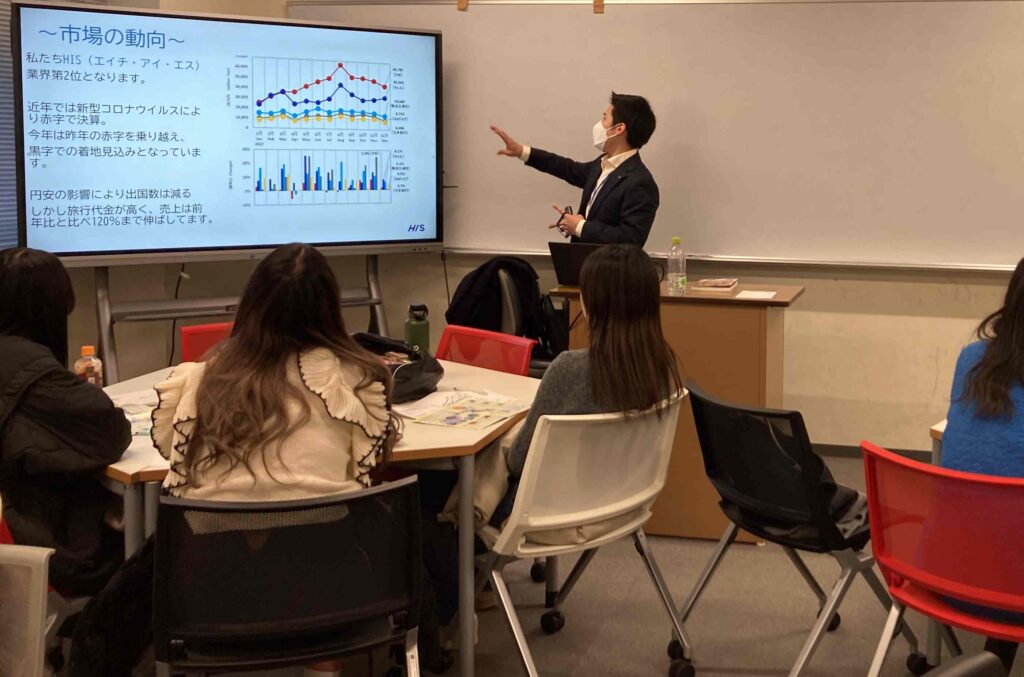

次に紹介するのは大窪哲生さんです。大窪さんも2024年3月に卒業し、現在、株式会社エイチ・アイ・エスの個人旅行営業本部販売事業部店舗販売グループで活躍しています。

大窪さんがキャンパスを訪れたのは2024年12月19日のゼミナール年内最終の日で、このときは、2年生と3年生のゼミの両方に講演を行い、2年生の部には、松村教授のゼミ生も参加しました。

大窪さんは、在学中から後輩のゼミ生のために熱心に就職ゼミを開いてくれていましたが(昨年度の教員コラムを是非ご覧ください!)、今回もゼミの後輩のためにPowerPointを駆使して旅行業界や就活のポイントなどをわかりやすく説明してくれました。なかでも後輩の興味を惹いたのが「就活はマッチングアプリだ」というキャッチフレーズで、就職を男女関係に置き換えて説明していたのがかなりわかりやすかったようです。また、彼は後輩の適性をゴリラやチンパンジーなどのサルに例えて自分を評価するゲームをしながら、気軽に自己分析を始めることができるよう工夫を見せてくれました。ゼミ生も自己分析に興味を持ってくれたようで、翌週の授業でも、「私はチンパンジー」「ボノボだと思っていたのに何でゴリラ型?」などと話が弾んでいました。

大窪さんは、剣道3段で、静岡では剣道の強豪磐田東高校に所属し、関東でベスト16に選ばれた実績があります(ちなみに、彼はとりあえず棒状のものを持ったら誰にも負ける気がしないと言っていたのが記憶に残っています)。彼は学生時代からフットワークが軽く、大学が休みに入って連絡をとってみたら、すでにロンドンに居てManchester Cityの試合を観戦していたり、その後のちょっとした休みには中東、その後もちょっと休みに入ると北欧でオーロラを見ていたりと、とても精力的に地球を楽しんでいるという印象がありました。

筆者は大窪さんに、なぜそんなに後輩のために来て話しをしてくれるのかと、訊いてみたことがあります。彼曰く、もちろん後輩に知らせたいという欲求もあるけれども、それだけではなく、話すことが自分の向上につながり、プレゼンすることが自分の将来のためになるからなのだそうです。彼は、自分が就活や自分のおかれている旅行業界について話しをすることで、自分自身の人生の総括とこれからの仕事への思いを整理し、先へ進むための糧としているのだと思います。彼のこのポジティブで純粋なマインドは、改めて自分が教師として学生の前で話す意味を思い出させてくれました。私も学生の前で話す際は常に真剣勝負であり、自分自身の人生を総括して、さらに先へ進むために自身へ問いかけを行っていることを再認識しました。過去を見つめ直して将来の企画をする――「人生は毎日がプレゼン」という入江ゼミのマインドをしっかり受け継いでくれていると感じた講演会でした。

OB・OGが来てくれることには、それなりの意味があります。後輩へ話しをするということは、確かに企業宣伝もあるかもしれませんが、しかし、そこには卒業生自身のなかに「やらねば」という使命感があるはずです。つまり、そこには将来クライアントになりうる人に訴求する何かをつかみ、自らの過去に立ち戻ることによって先へ進むヒントを得たいという熱意があるのです。

これから入学される受験生の皆さんも、まだ大学や将来の進路を決めかねている高校生・中学生の皆さんも、これを機に本学国際文化学部の入江ゼミをぜひ選択の一つに入れてみてください。きっと自分の想いをカタチにする一歩となることでしょう。