ドイツの批評家ヴァルター・ベンヤミンは、フランスの首都パリを「19世紀の首都」と呼びました。

パリという都市は、科学技術の発展と資本主義の確立に伴って、19世紀に大きな変容を遂げたのです。

もちろん、ノートルダム大聖堂やルーヴル宮殿など、歴史の古い建物はありました。

けれども、両側にマロニエの並ぶ大通りが壮麗な記念建築物へと導いてゆくという、

今日の堂々たるパリの街並は、19世紀半ばの大改造によって誕生したものです。

都市の整備と軌を一にして、オペラやカフェ・コンセールといった遊び場も増え、

パリは流行の発信地となりました。

そして、人々がせわしなく移りゆくさま自体が「華の都パリ」のしるしともなったのです。

このように社会構造が変化すると、「芸術」というものも一緒に変わらざるをえません。

歴史や神話の一場面を題材とした「大芸術」は衰退し、街を歩く群衆が絵画の題材となり、

さらには、陶器や壁紙といった身近な「産業芸術」がもてはやされるようになりました。

そして、そのような品々が一堂に会する機会が万国博覧会でした。

しかし実は、そうした装飾品のなかにあって、一八八九年の万博から今日まで

そのまま残っている巨大な「産業芸術」がひとつあります。何でしょうか。

誰でも知っているフランスの象徴、エッフェル塔です。

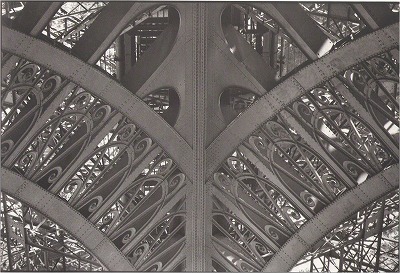

エッフェル塔こそ、鉄という産業革命の象徴によって作られ、パリを飾ること以外に

何の用途も持たない「産業芸術」ではなかったでしょうか。しかし、見てください。

この鉄の塔の優美な装飾を!

19世紀のパリは、機械的なものの美という新たな感性を生み出し、今日に伝えているのです。

(比較文化学科 郷原 佳以)